大阪の東大阪の町工場から、『世界平和』を本気でめざしている人。

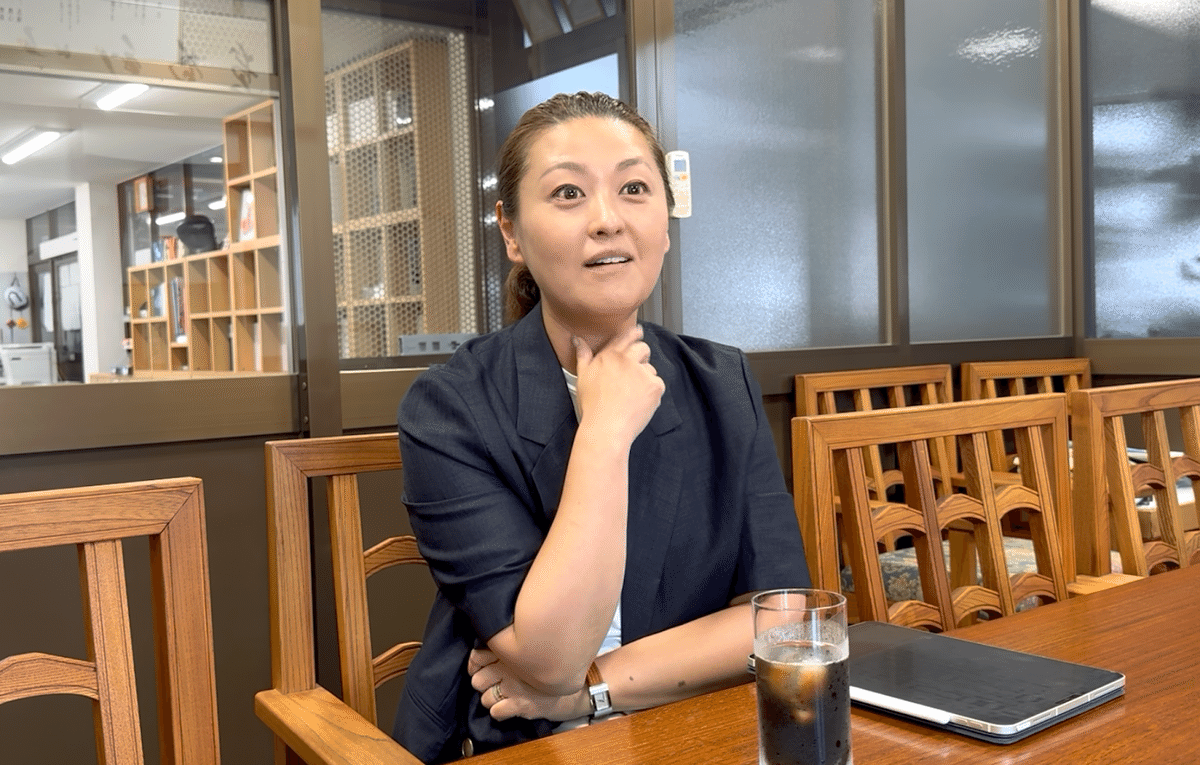

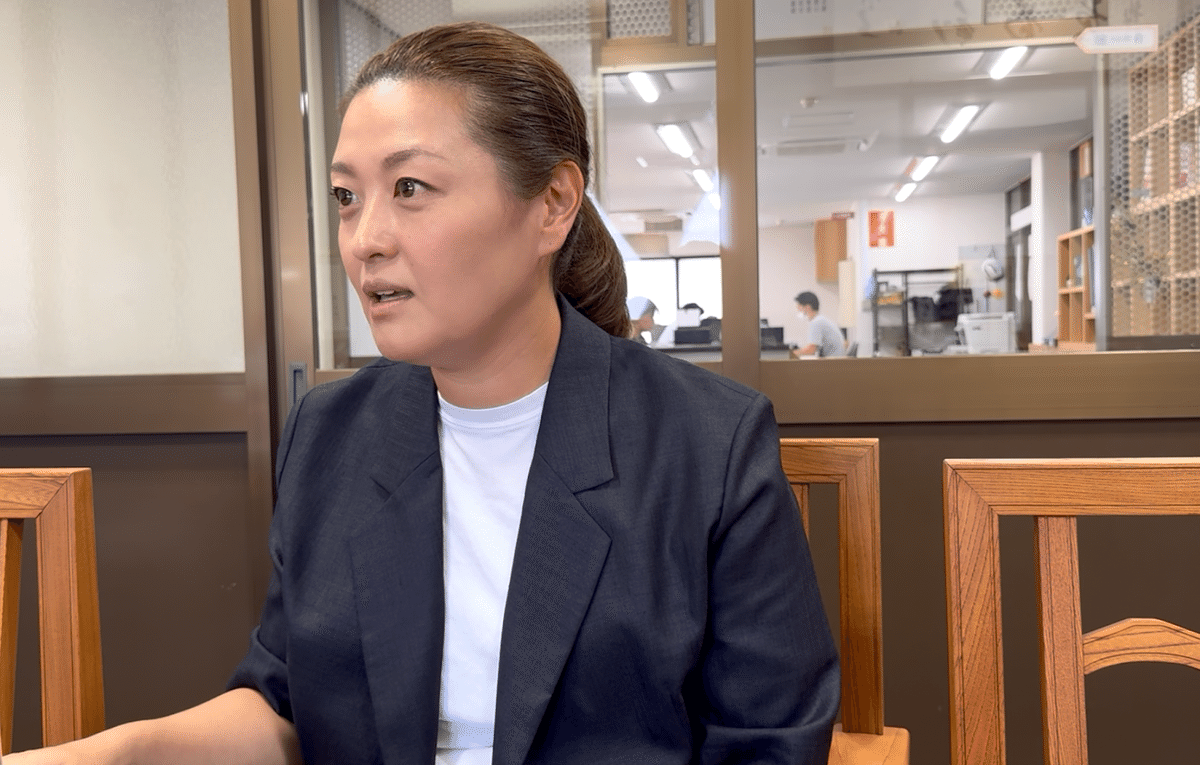

三島硝子建材株式会社の三島あゆみさん。もともとはネイリストとして働いていましたが、結婚を機に製造業の世界へ。そこで町工場の奥深さに触れ、地域と人とのつながりを大切にする活動を始められました。

今年8月には、社長や大学生とともに、子どもから大人まで気軽に集える居場所「てらこもんず」をスタート。地域の人々が集うこの場所には、三島さんの「世界平和は身近な関係づくりから」という想いが込められています。

なぜ今「世界平和」をめざし、地域の居場所づくりに力を注ぐのか。今回は三島さんに、その想いを語っていただきました。

『世界平和』という壮大な夢

私の生きる目的は、世界平和です。

「また、そんな夢みたいなことを…」と笑われるかもしれませんし、私自身は戦争を経験したことも、何か世の中を変えられる大きな権力を持っているわけでもありません。

それでも私は自分なりに、ずっと世界平和について真剣に考えていて。

周りの皆さんに「あなたにとっての世界平和ってなんですか?」と尋ねて回ったこともあります。戦争を経験した方に聞いたときには、「家があって、食べ物があれば幸せや」と答えてくださった。またある方は「みんなが健康で元気に暮らせればそれでいい」と答えてくださった。

人それぞれ、幸せの形は違って当然です。

では、私が思う世界平和とは──

それは、みんなが「生まれてきてよかった」「産んでくれてありがとう」と親に感謝できる世の中になること。

私は子ども時代、貧しい境遇で育ちましたが、小学生のある日、母に「産んでくれてありがとう」と伝えたことがあります。

その言葉を聞いて母は、涙を流して喜んでくれて…。

「いい家に住まわせたい、いい服を着せたい」といった思いは母にもあったはず。でも子どもの私には、そんなことは関係なくて、ただただ「産んでくれてありがとう」が言いたかったから伝えた。

そのことが、当時の母にとっては何よりの喜びだっただろうなぁと思います。

今の世の中、自ら命を絶ってしまう人もいれば、元気だけれど家の外に出られず苦しむ人もいます。そうした現実を知るたびに、ますます思うんです。

誰もが「産んでくれてありがとう」と親に心から言える社会こそ、世界平和なのだと。

古典が教えてくれた『世界平和』への道筋

私は立派な大学を出たわけでもなく、頭が良い方でもありません(笑)。それでも「どうすれば世界平和が実現できるのか」をずっと考えてきました。

調べてみると、昔から多くの偉人たちが「幸せとは何か、平和とは何か」を語っていることを知りました。二宮尊徳、吉田松陰、王陽明……。その中で特に心に響いたのが、中国の古典『大学』にある「八条目」という教えです。

八条目では、世界平和(平天下)に至るまでの8つの段階が説かれています。

まずは天地の理にしたがって自分自身を正し(格物)、自分自身を正すことによって自ら知が至り、知が至ることによって外に表れる意が正常になり(誠意)、意が正常になると内なる心が正しくなり(正心)、心が正しくなると身がよく修まり(修身)、身が修まれば家も斉い(斉家)、家が斉えば国も治まり(治国)、国が治まれば、その社会も泰平になる(平天下)。

いきなり世界を平和にしようとしても無理で、まずは自分自身から始め、家庭へ、地域へ、国へと広げていく。その順序を大切にせよ、という教えです。

この言葉に出会ったとき、自分は今どの段階にいるのだろうと考えました。三島硝子建材に来てから、多くの方に学ばせていただき、論語や大学にも触れるようになり、自分なりに良心を発揮できるよう行動していきました。

その結果、周りから「あゆみさんが来てくれたおかげで会社が良くなった」と言っていただけるようになりました。義理の両親も本当に良い方で大好きだし、とても仲良くさせてもらっています。

もちろん学んでも忘れてしまうことはありますが(笑)、こんな私でも誰かの役に立てている。

「今は八条目のどの辺りかな?」「今日はきちんとできたかな?」と日常的に考え、自分自身を反省したり、鼓舞したりしながら、一歩ずつ『平天下』をめざしています。

そして、経営者を含め従業員全員で、地域の方と一緒に輪(=和)を広げていきたい。

そうしてたどり着いたのが「てらこもんず」でした。

「てらこもんず」──地域から始まる世界平和

「てらこもんず」は、東大阪市にある企業・店舗を拠点に、子どもたちと地域住民がゆるやかにつながる“場所”をつくる取り組みです。

名前には三つの意味を込めました。

・「てら」:日本の伝統的な教育の場「寺子屋」から

・“TERA”:情報容量の「テラ」のように、小さな力が集まれば大きな可能性になる

・“commons”:共通空間、共有・つながる場

単なる子どもの居場所ではなく、学生や地域住民、企業など、多世代・多主体が関わる「つながる空間」をめざしています。

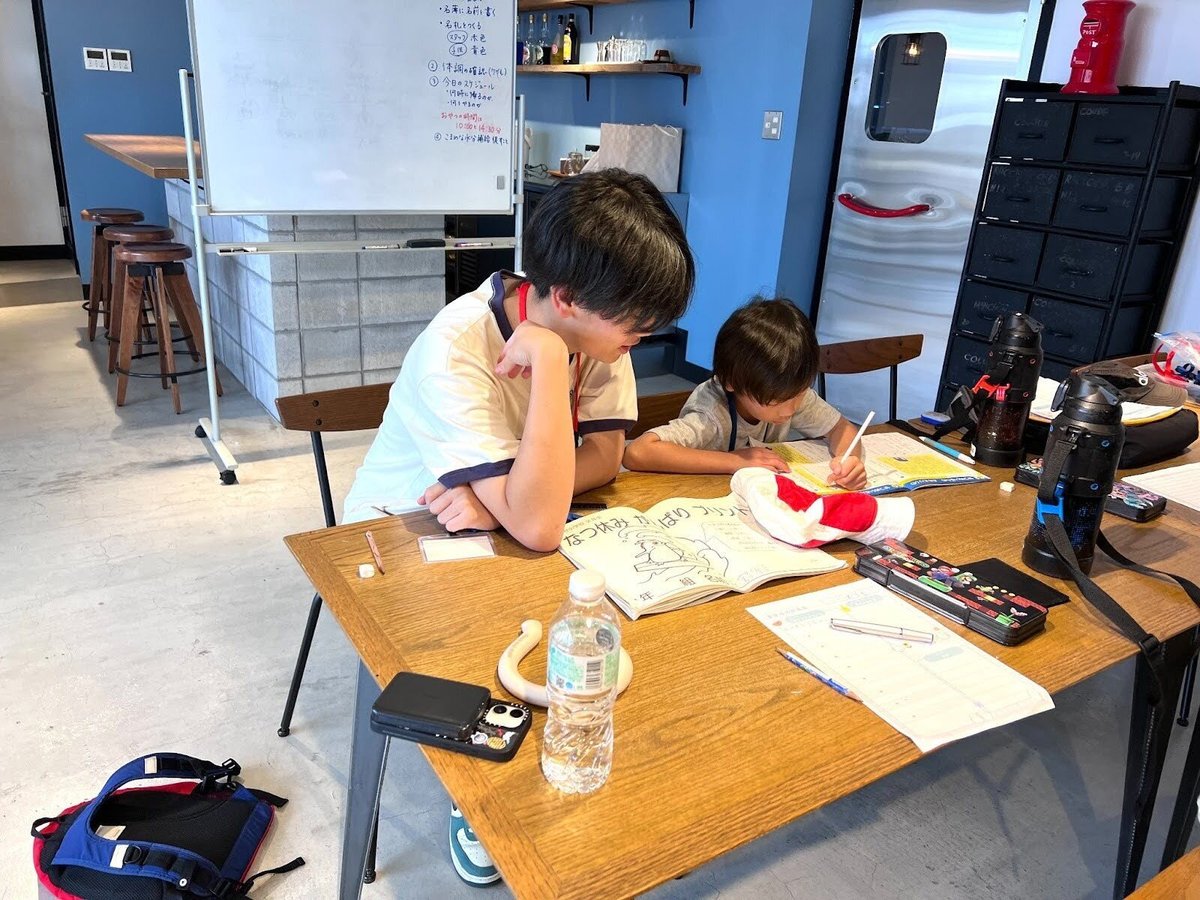

今年の夏休みには、子どもたちの宿題見守りやワークショップを行いました。火曜・木曜・土曜には“特別授業”として、大人の皆さんをゲストに招き「子どもだった大人たちから今伝えたいこと」をテーマに語ってもらう時間も設けました。

また「こもんずマルシェ」では、ゲームブースやワークショップ、軽食販売などを通じて、地域の大人も子どもも一緒に楽しめる場づくりを行っています。こうした運営の中心には、関西学院大学や近畿大学の学生たちが立ってくれているんです。

そんな中で私が願うのは、地域の子どもたちが一度でも「ここに来てよかった」「この地域で育ってよかった」「お父さんお母さん、産んでくれてありがとう」と思える瞬間をつくること。

それが実現できたら、世界平和へのスピードは一気に早まるはずですから。

とはいえ、最初から世界全体を変えることはできません。だから私は、まず地域の1ブロック、2ブロックから良くしていきたい。

でもよくよく考えたら、世界には一体いくつのブロックがあるのか…!?

自分たちが死ぬまでには到底やりきれません(笑)。だからこそ、同じような志を持つ人たちと協力し合うことが大切です。

全国に、世の中を良くしたいと願う人は必ずいるはず。

「てらこもんず」を知った誰かが「うちの地域でもやりたい」と声を上げてくれたときに、その地域や会社の規模に合わせて相談に乗れるようになればいいなと思っています。

活動を続けて改めて思うのは、人間は「性善説」でも「性悪説」でもなく、「性弱説」だということ。強そうに見える人でも、一人になれば不安になるし、人は誰もが弱いもの。

例えば電車でおばあさんに席を譲りたいと思っても、「断られたらどうしよう」「カッコつけてると思われたら嫌だ」と迷ってしまう。そのまま見て見ぬふりをしてしまい、胸がぎゅっと痛むことだってあるでしょう。

でも、その「心が痛む」ということ自体が、良心の種を持っている証拠。その気持ちに気づけたことは、実はとても素晴らしいことですよね。

だから「わかる、わかる」と共感し合いながら、今日より明日、少しずつ行動に移せるような場所にしたい。それが三島硝子や「てらこもんず」のめざす姿です。

そうやって小さな一歩を積み重ねていけば、きっと世界平和に近づいていけると信じています。

最後に伝えたいこと

心理学者マズローの「欲求5段階説」をご存じでしょうか。生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求、そして自己実現欲求。

多くの人は自己実現がゴールだと思われているはず。

ですがマズローは晩年、さらに上の段階「他者幸福欲求=利他」があると語りました。

自己実現が「自分のため」だとすれば、他者幸福欲求は「自分を超えて、社会や他者のために生きること」。見返りを求めず、エゴを手放して行動する領域です。私は、みんながその段階にたどり着けたらいいなと思っています。

だからこそ、子どもたちを含めみんなに、夢を持ってほしい。

夢は一見、自分だけのエゴのように見えます。でも夢というものは本来、必ず周囲の人たちを幸せにする力を持っています。自己中心的に見える夢であっても、突き詰めれば周囲を喜ばせることに繋がっている。

だから私は自信を持って「世界平和」という夢を掲げています。そして願うのは、みんなが「生まれてきてよかった」「お父さん、お母さん、産んでくれてありがとう」と心から言える世界になること。

それこそが、私の考える世界平和。そんな世界をめざして、これからも小さな一歩を積み重ねていきたいと思います。

編集後記

今回三島さんのお話を伺いながら強く感じたのは、「世界平和」という言葉が決して遠い理想ではなく、日々の小さな選択や関わりの積み重ねから始まるのだということでした。

三島さんが語る、両親に「産んでくれてありがとう」と言える世界、そして「性弱説」に基づいた優しさの循環。

三島さんの言葉に触れると、普段ビジネスの世界で気を張っている自分の心がふっと緩んで、気づけば涙腺が崩壊しそうになる。「ああ、生きててよかったなあ」と素直に思える。三島さんは本当に不思議な力を持った方だなぁとあrためて感じた今回のインタビュー。

「夢は必ず誰かを幸せにする」。

この言葉を胸に、読んでくださった皆さんに何か少しでもヒントになれば嬉しいです。